全ニッポン古本博覧会 in千代田のさくらまつり

全ニッポン古本博覧会 in千代田のさくらまつり

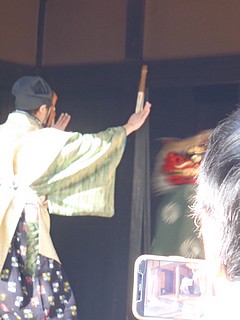

正面にいなかったのでよくわからなかったが、今年の獅子舞は女性が演じていたらしい。重さも動きもあるが柔軟性も必要な舞です。最後はお獅子に頭を噛んでもらえるのだが、並ぶ辛抱のない私は退散。

正面にいなかったのでよくわからなかったが、今年の獅子舞は女性が演じていたらしい。重さも動きもあるが柔軟性も必要な舞です。最後はお獅子に頭を噛んでもらえるのだが、並ぶ辛抱のない私は退散。 大黒様から授かった福です。春から縁起がいい。

大黒様から授かった福です。春から縁起がいい。 午前中お花。初稽古は日本水仙一種。相変わらず「なんかやってます」感がみえみえだが、新春のチャレンジとして見てやってください。因みに下の写真はお稽古がご一緒になった鄧昌紫さんが撮ってくださった。自分の作品じゃないみたいだ。

午前中お花。初稽古は日本水仙一種。相変わらず「なんかやってます」感がみえみえだが、新春のチャレンジとして見てやってください。因みに下の写真はお稽古がご一緒になった鄧昌紫さんが撮ってくださった。自分の作品じゃないみたいだ。

家ではこんな感じ。

家ではこんな感じ。 午前中、藤本陶房へいき、花を活けて今年初のデッサン。ロウバイ、チューリップ、エレガンテシマ(コノテガシワ)。カメラ忘れたので携帯画像。

午前中、藤本陶房へいき、花を活けて今年初のデッサン。ロウバイ、チューリップ、エレガンテシマ(コノテガシワ)。カメラ忘れたので携帯画像。 描いたのはこちら。小さな一輪挿しに残った花材を挿した方。ロウバイ、エレガンテシマ(コノテガシワ)。でも難しー。

描いたのはこちら。小さな一輪挿しに残った花材を挿した方。ロウバイ、エレガンテシマ(コノテガシワ)。でも難しー。 向島百花園入り口

向島百花園入り口 大きな七草のかご

大きな七草のかご

藁の馬のお飾りがあります。瓢箪から駒です。

藁の馬のお飾りがあります。瓢箪から駒です。 向島百花園から見る東京スカイツリー

向島百花園から見る東京スカイツリー なんと2日に降った雪がまだ残っている!

なんと2日に降った雪がまだ残っている! 三囲神社から歩いて、浅草浅草寺へ。中国からの観光客が減っているらしいが、それでもたいそうな人出でした。

三囲神社から歩いて、浅草浅草寺へ。中国からの観光客が減っているらしいが、それでもたいそうな人出でした。 草月会東京西支部作品・いけばな草月流 紀尾井町正月花 至りたる華-春の初風に扇舞う 展示場所:1階ホテルエントランス

草月会東京西支部作品・いけばな草月流 紀尾井町正月花 至りたる華-春の初風に扇舞う 展示場所:1階ホテルエントランス

新年を迎え吹く風に身の引き締まるものを感じると共に、その風に舞う扇に今年も良い年になるよう願いを込めて。

草月会東京西支部作品・いけばな草月流 紀尾井町正月花 至りたる華-和 展示場所:2階ウォールギャラリー

草月会東京西支部作品・いけばな草月流 紀尾井町正月花 至りたる華-和 展示場所:2階ウォールギャラリー

つなぐを大事に、笑顔あふれるおだやかな新年を願って・・・。

草月会東京西支部作品・いけばな草月流 紀尾井町正月花 至りたる華-まどか 展示場所:3階 特別展示場所

草月会東京西支部作品・いけばな草月流 紀尾井町正月花 至りたる華-まどか 展示場所:3階 特別展示場所

竹の輪の『まどか』(円)が三つ、水盤花器の『まどか』(円)が二つ、合わせて五つの『まどか』が『五円(ご縁)』を象徴します。円満で安らかなご縁が広がり、幸多き一年となりますよう、心からの祈りを込めて・・・。

元旦と三日は隣の五本木実家で朝ごはんにおせちをいただくが例年、二日は実家のお墓参りをするので、自宅でなんちゃっておせちを食べる。ほとんどローソン100のプチおせちを活用。さすがにお雑煮は手作り。今年は煮染めを作ってみたが、超薄味でちっとも煮染まっておりませんでした。豆腐の味がよくわかる、という感じ。

元旦と三日は隣の五本木実家で朝ごはんにおせちをいただくが例年、二日は実家のお墓参りをするので、自宅でなんちゃっておせちを食べる。ほとんどローソン100のプチおせちを活用。さすがにお雑煮は手作り。今年は煮染めを作ってみたが、超薄味でちっとも煮染まっておりませんでした。豆腐の味がよくわかる、という感じ。 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。丙午の年女、無事、還暦を迎えます。

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。丙午の年女、無事、還暦を迎えます。 五本木実家で朝のご挨拶とおせち・お雑煮をいただいたあと、着物なんか着てのんびりと近所のお宮参り&お寺参り。大宮八幡→龍光寺(五本木家菩提寺)でお墓参り→熊野神社とここまでは例年のコース。お昼どこにしようかー、方南町の松屋でも行こうかーと散歩しながらぶらぶら歩いていると、住宅地の真ん中にうどん屋さんがあった。看板も出ているし暖簾も出ているし、あいているらしい。「元旦から???」と思いつつ入ってみると営業していた。夫・カレーうどんつけ麺タイプ、私・肉うどんかしわ飯セット。うどんの池本屋。おいしかったです。帰宅した後は家でまったり。穏やかなお正月でありがたい。

五本木実家で朝のご挨拶とおせち・お雑煮をいただいたあと、着物なんか着てのんびりと近所のお宮参り&お寺参り。大宮八幡→龍光寺(五本木家菩提寺)でお墓参り→熊野神社とここまでは例年のコース。お昼どこにしようかー、方南町の松屋でも行こうかーと散歩しながらぶらぶら歩いていると、住宅地の真ん中にうどん屋さんがあった。看板も出ているし暖簾も出ているし、あいているらしい。「元旦から???」と思いつつ入ってみると営業していた。夫・カレーうどんつけ麺タイプ、私・肉うどんかしわ飯セット。うどんの池本屋。おいしかったです。帰宅した後は家でまったり。穏やかなお正月でありがたい。いけばな・お世話になってます・知人編

最初にいけばなを教わった先生が塚本先生ではなければ、もしかしたら20年もたってから、再び始めよう、などとは思わなかったかもしれません。アットホームではあるけれど節度あるお稽古では、活ける時の緊張感、意のままにならない悔しさも含めて、お花を活けることそのものの楽しさや充実感をいつも感じます。いつまでもフレッシュな感性をお持ちなのは、いつも前向きにチャレンジする姿勢からでしょうか。本当に20年前と全く変わっていませんでした。いったい先生はおいくつなのか???

「Works」に発表されている作品を見て、「え、え、えーこれも「お花」なのー???」と思うかもしれません。でも使われている植物は案外身近にあるもの。普段見慣れている植物の新しい側面を引き出し、見る者をハッとさせてくれます。一見無茶しているように見えるのに決して痛々しくはなく、奇抜さだけが眼を引くわけでもない。これが塩田マジック。その作品を見ていると、緊張感、爽やかさとともに、なにやらホッとする感じも受けるのです。

「Works」に発表されている作品を見ると、繊細さや丁寧さが集まると、こうも力強さが生まれてくるのか!?と不思議な気持ちになります。「植物の力を損なうことなく自身の心の動きを形にする。」そんな姿勢が隅々にまで行き渡っています。文学、音楽、絵画、彫刻、あるいはスポーツ、数学、科学、様々な自己表現方法がある中で「いけばな」も立派な自己表現なのだという事が再認識できます。現在ロンドン在住。様々な分野の芸術家とのコラボレーションを通して幅広い表現に磨きをかけている様子がうかがえます。

現在は新・花の情報局のブログ、花の情報局、花の仕事情報局、花の資格情報局、手作りリースの作例集、ブログ静草文庫・花の本、薔薇・バラ・ばら、雨水タンクを選ぶならとテーマを分けて展開中。

花の買い方、飾り方、育て方、花の資格、花の仕事の裏話、映画・ミステリー・ウルトラマンの中における花、企業の花事業から植樹マン情報。花職人seiさんの使った花材事典、ベランダでこんなに育つのか!?と驚愕の「いい加減ガーデニング」など花と緑にまつわる情報が、真正面からあるいはちょっと斜めから、小気味よい文章で綴られ、seiさんの教養と、好奇心と、飽くなき探究心の一端が見られます。

いけばな・こっそり見させてもらってます・見知らぬ方編

いけばなは本当は日々の暮らしのそこここにあるのですが、Webサイトの中でその様子を見られるのは稀なことのように思います。いけばな写真は、どうしても、場所の制約を受けない「作品」としての「いけばな」になってしまうからです。ところが実際には「場所の制約」を考えない生け花などありません。大きさ、奥行き、人の動き、人の視線、安全性、食べ物を扱う所か否か、掃除しやすいか・・・・その中で完成度を高め、場の雰囲気を変える。いける人、いける場所、そしてそこに居る人(もちろん楽しみにしている人もいるだろうし、特に意識せず受け入れる人もいるでしょう)がいての「いけばな」。そんなことを考えさせてくれる稀有なページです。活けている方のお名前はありませんが草月を勉強されている方のようです(しかも、かなり名のある方のように思える)。

TOKUSIMA COFFEE WORKSはポリシーも店内も素敵なお店のようです。こんなお店が近くにあったら・・・と思いますが、コーヒー代もケチる私はおそらく月に一度の特別なお楽しみとしてのお客さんになる程度だろうなぁ。楽しみに見せてもらってます・知人編

もとは「グルメリア~銀座を旅しよう」というランチを中心にした銀座案内サイトでした。食べ歩き情報だけでなく文化的側面も(なんてったって「旅」ですから)。今は昔、銀座でお茶でも飲もうと軽ーい気持ちで洒落た喫茶店にひとりで入り、メニューを見て眼が点になり、一番安いブレンド1000円をようやく頼み、そそくさと出てきてしまった事があります。「外でお茶を飲むということは、お茶ではなく時間と空間を買っているのだなぁ。」としみじみ思った次第ですが、ランチなら時間と空間だけでなく、おいしいお食事も味わえます。しかも「普通の」お値段で。毎日行く方も、たまに行く方も、めったに行かない方も(私じゃ)一度ごらんあれ。ファミレスまで載っているのもご愛嬌でした。グルメリアはグルメリアランチ版ブログへ移行したようです。

楽しみに見せてもらってます・見知らぬ方編(きもの・裁縫・くらし)

組合支部の仕事で、中央線支部の地図のデザインをこやまけいこさんに頼んだ際「はたきを持っているタヌキ」というキャラクターを入れてくれた。それを見た夫が非常に喜んで、ウキウキとこのようなものを作る。タヌキはなぜか家にあった。苔花堂陰のオーナー・夫により、店主はタヌキ、妻は雇われ店長に降格。」と宣言されてしまう。名前は本田ポンタというらしい。